数字雄安综合管廊智能化系统

马继生 马晓彪 许洪波

雄安雄创数字技术有限公司

一、建设背景

近几年,国务院高度重视推进城市地下综合管廊建设,先后印发了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》,部署开展城市地下综合管廊建设试点工作。

建设雄安“地下一座城”,先地下、后地上,合理开发利用地下空间,是雄安新区规划建设的重要理念.按照“安全韧性、系统协调、创新智能”的建设要求,新区规划建设了系统网络化、空间弹性化、运行智能化的“干线—支线”两级综合管廊约380km,并接入电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线,同时设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施综合管廊的统一规划、统一设计、统一建设和统一管理。

与此同时,国家高度重视雄安新区的数字城市建设,先后出台《中共中央、国务院关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》《河北雄安新区规划纲要》《河北雄安新区总体规划(2018—2035年)》等相关政策。在《河北雄安新区规划纲要》中明确提出“建立统筹协调机制,坚持统筹规划、整体设计、统一建设、集中管理,健全管理体制和运行机制,完善用地制度和权籍管理,推进地下空间管理信息化建设,保障地下空间有序利用”。

因此,除了“看得见”的地下管廊,作为雄安数字孪生城市的重要组成部分,“看不见”的数字管廊也与实体管廊同步规划、同步建设。本着科学的规划、高标准的建设、完善的运行管理理念,为了节约建设投资,降低运维成本,更为了保证综合管廊 “更安全、更高效、更经济”的运行,基于新区“一中心四平台”,雄安新区投资建设了一套集常态监控、集中监管、智能预警等功能于一体的数字雄安综合管廊智慧化系统。

二、建设内容

1. 系统目标

本系统秉承坚持“专业服务,安全第一”;坚持“先进管理,以人为本”;坚持“竭诚服务、持续改进”的“三坚持”理念,建设综合管廊的智能化应用服务,实现总中心及分中心对管廊的智能化管理,借助信息化手段保障综合管廊安全,大力提升综合管廊智能化水平,提高综合管廊的运营管理效率。

数字雄安综合管廊智慧化系统计划分为三期进行,一期功能架构如图1所示。

一期建设目标:根据两级管理、三级控制的管理理念,按照综合管廊基本业务管理需求,完成综合管廊监控、运维管理、运营管理、安全管理、应急指挥、管廊数据管理等系统的基础功能建设。完成地理信息、地表构筑物模型、地下构筑物模型、监控子系统硬件设备模型数据采集和构建。通过“一中心四平台”,完成环境监测、安全防范等管廊内控制监测系统集成,实现日常管理、安防监控、环境监测、入廊管廊等系统基本功能应用,满足运维、运营管理业务的信息化办公需要。

二期建设目标:在一期建设基础上,完善已建系统功能,综合管廊MR应用系统、综合管廊360°全景图、综合管廊移动应用以及管廊大脑等系统,通过新增和完善系统功能,整合后端服务、相关系统的各类信息,实现终端应用、大屏展示和移动App上的信息联动,完成管廊管理中综合监控、智能控制、应急联动等智能化业务功能。

三期建设目标:智慧化阶段是在智能化联动业务基础上,应用CIM、大数据、云计算、人工智能等技术,通过历史数据分析挖掘、人工智能模型计算等方法,实现智能分析控制、应急辅助决策、主动式维修保养、智能采购申请与考核评估等智慧化管理的业务功能。

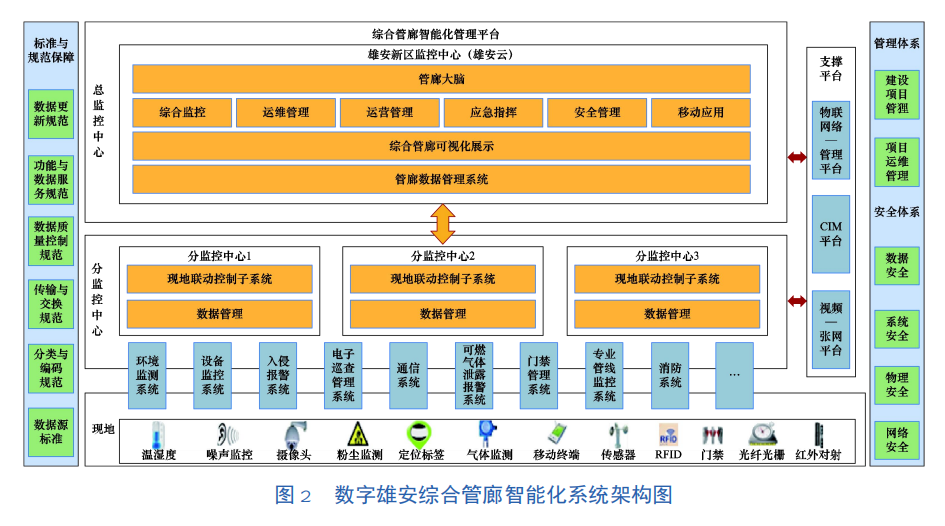

2. 系统架构

综合管廊智能化管理系统从架构上分为现地层、分监控中心层、总监控中心层,如图2所示。在现地层,通过环境与设备监控系统、安全防范系统、消防系统、可燃气体报警系统、通信系统在内的多种智能化物联网设备,实时感知获取管廊本体、环境、火灾、可燃气体的实时情况;在分监控中心层,主要实现现地数据汇聚及现地联动控制;在总监控中心层,依托新区块数据平台提供的数据库服务,实现管廊各类型数据的统一存储,同时按照新区数据资源管理的统一要求,实现分中心数据汇聚、资源目录管理、数据共享交换等数据管理功能。

3. 建设成果

(1)标准建设

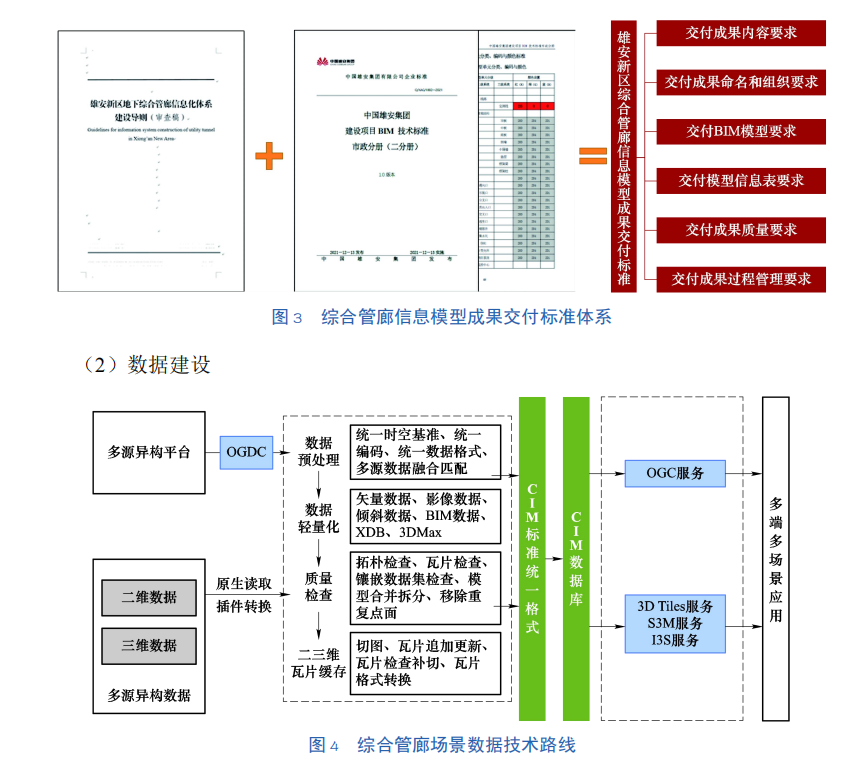

通过编制《雄安新区综合管廊信息模型成果交付标准》,进一步补充和完善了雄安新区综合管廊信息模型各个阶段的成果汇交要求,为新区管廊信息模型建设、交付、质检验收及信息化平台建设提供标准依据。

如图3所示,标准在符合国家标准规范及雄安新区地方政策的前提下,参考《中国雄安集团建设项目 BIM 技术标准》以及雄安新区数字雄安综合管廊智慧化系统相关技术要求,充分考虑新区本地管廊项目在施工、运维阶段的实际情况,确保该标准可作为满足雄安新区地方实情与政府智能化管理需求的地方标准,对交付成果内容、交付成果命名和组织、交付BIM模型、交付模型信息表、交付成果质量和交付成果过程管理等做了明确和适当的要求。

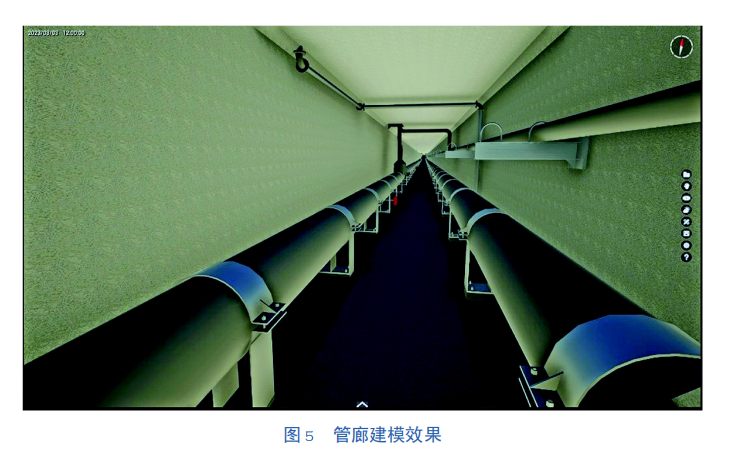

如图4所示,外部数据通过标准 OGDC 标准接入相关数据,按照数据预处理、轻量化、质量检查和二三维瓦片缓存完成数据全过程处理,形成标准统一的综合管廊场景数据库,主要包括地理信息建模、地表环境及构筑物建模、地下构筑物及附属设施建模、监控子系统硬件设备建模等内容。建模效果如图5所示。

(3)业务场景建设

1)综合监控系统。

该系统是综合管廊管理方监控信息的汇总模块,通过整合管网监控的各类数据指标,实现多维度、成体系的数据可视化呈现,展示整个管网监控的运行态势,主要包括环境监控、视频监控、设备监控、告警监控等,用户可以提前设置巡检路径,对管廊内设备及环境进行全方位实时监控,系统可联动管廊运维相关设备,做到巡检点全覆盖,实现管廊的自动巡检、自主运行,最终实现少人化、无人化巡检,如图6和图7所示。

2)应急管理。

应急管理场景中对于专业管线故障导致的应急事件,根据应急预案内容确定与管线权属单位进行应急协同指挥的方式。通过数据共享交换向权属单位共享相关数据,同时接入权属单位相关数据,实现信息的融合与展示,构建双方协同处置能力。

该模块提供基于BIM可视化的预案管理、预警分析、事故分析和应急联动等功能辅助进行应急管理的智能化处置,如图8所示。

3)移动巡检。

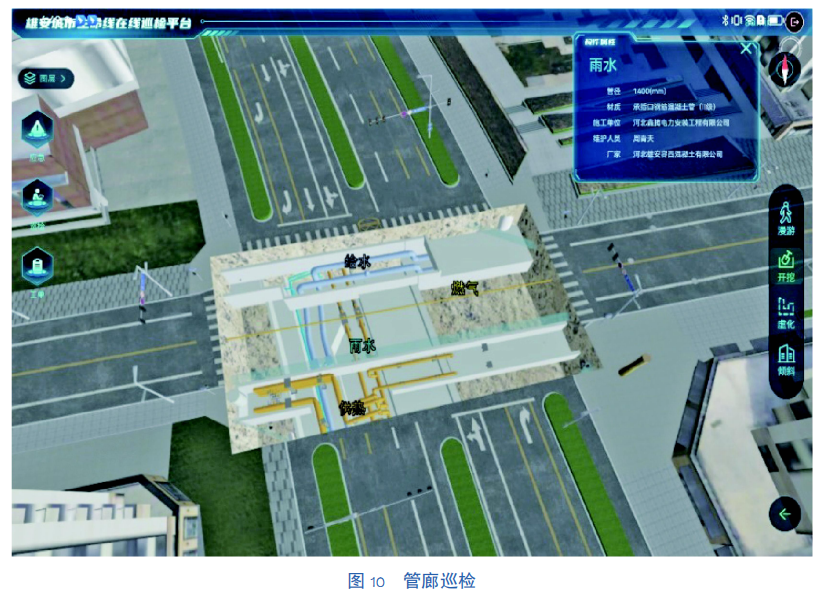

随时“掌”握管廊分布和管线运行信息,辅助业务人员进行移动巡检及安全工单处理,提高安全管理水平及效率,主要功能包括网格管理、漫游、巡检、工单处理和应急场景分析处置等功能模块,如图9和图10所示。

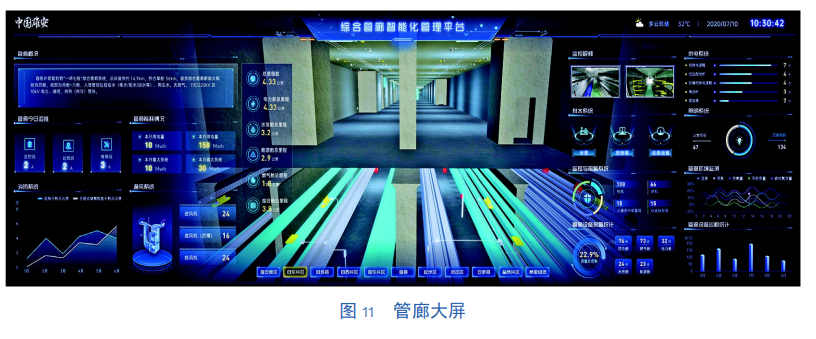

4)大屏端展示。

通过可视化大屏整体集中展示管廊运营管理情况,包括管廊、管线、设备、口部等规划建设运营情况,物联网监测、视频等安全设备运行情况,以及人员、告警、巡检等业务运行情况,整体展示做到图数联动、地上地下一体化展示、廊内廊外一体化展示,如图11所示。

三、创新应用

1. 标准创新引领综合管廊数字化建设

探索出一套支撑新区管廊运营的BIM编码规则,数字雄安综合管廊智慧化系统在参考相关标准规范的基础上,与相关土建、机电和管线单位深入交流,探索研究管廊运维编码规范,形成了一套能够满足管廊信息化运营的BIM编码规则,并在平台建设过程中进行了实践,对后续管廊BIM模型的信息化应用奠定了标准基础,开辟了新的路径。

2. 数据融合创新赋能综合管廊高质量管理

实现了管廊全生命周期中多源数据的有机融合,通过“一中心四平台”有效支持综合管廊智能化管理平台的数据对接需求,实现对管廊BIM安装施工数据、监控感知数据、设备运行数据、设备资产数据、地理信息数据等各项基础信息数据的汇聚和整合,全面支撑综合管廊“监控、运维、运营、三维可视化”的运营管理需求。

3. 业务协同创新深化综合管廊高效能治理

实现数字管廊与实体管廊一体化建设,利用CIM技术完成从基础地理、管廊、机电到设备的多尺度数字建模,并通过对接治理综合管理业务数据、物联网和视频数据,形成数字管廊与现实管廊的相互映射,共同建设和成长。

实现业务数据与二三维地图一体化展示,基于客户业务数据,对其进行治理,与三维管廊土建数据进行关联并进行三维空间可视化展示,极大提升数据展示的效果。

实现管廊运营线上与线下一体化管理,利用大数据和人工智能分析技术,对设备选型、运行策略、养护计划等进行深度学习和方案优化,在有效提升管廊安全性的同时大幅降低设备全生命周期的维护成本,提高管廊运营管理人员的决策水平和效率,并通过线下采集管廊运营管理相关数据,提高管廊数字化管理的支撑。

四、推广价值

1. 全域智慧化建设开辟智慧城市建设新模式

数字雄安综合管廊智能化系统的建设和运营,一方面通过自动化和线上自动巡检的推广和使用,可以有效地降低人工成本。综合测算,平均每年可以减少300万元的人力投入。另一方面通过可视化的综合监控和应急管理,可以对告警信息实现自动化、可视化和智慧化的发现、判断、调度和处理的全流程管理,最终实现城市地下综合管廊安全运营与智慧管控。

项目建设通过智能化手段数字化赋能智慧城市高质量建设和管理,是智慧城市新的样本,有很好的示范作用。

— 推荐关注 —

《2023智慧城市 · 优秀应用案例集》已正式开启征订,欢迎各位新老朋友征订!

售价:198元/套 包邮(上、下两册)

扫描以下二维码限时征订!

咨询电话: 010-68716602

邮箱: zhcsgwh@ 126.com