基于数字孪生的江西吉水建设实践

谢芳荻 沙默泉 周小春

中国联合网络通信有限公司智能城市研究院

吉水县大数据中心

一、建设背景

我国于2020年9月首次提出“2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和”。城市作为承载社会经济功能最集中的聚集地,在发挥“双碳”目标上可发挥重要作用。城市是碳排放的重要场所,根据联合国人居署的2021年的统计数据,城市消耗了全世界78%的能源,超过60%的温室气体排放来自城市地区。城市生态健康关系大多数居民福祉,城市生态的改善意味着多数人受益。如何动态计算获取和展示城市的固碳能力、排放量,并对区域内的碳源汇变化敏感区域进行监测,以及寻找对应的自然和社会经济要素,从而优化城市的管理决策是衡量城市管理精细化水平的重要指标。

“十四五”时期“双碳”目标的实现需要依托数字化手段,提升碳排查、碳规划、碳建设、碳优化等各个环节的数字化和智能化水平,促进经济社会发展全面绿色转型。数字孪生城市融合GIS、BIM、IoT、AI等先进技术,构建了集“模型—数据—算法”于一体的城市数字底座。数字孪生城市结合城市碳排放监测和低碳技术,为城市双碳场景提供多源数据、三维可视、空间计算、仿真模拟、虚实融合等技术能力,实现“双碳”动态监测实时可视化,分析城市碳排固碳空间分布和时序变化分析,集成碳排碳汇模拟仿真算法模型,推演分析不同情景下的减排效果,助力减排增汇管理决策智能化。

吉水县地处江西省中部、赣江中游地区,地形以丘陵为主,兼有较大面积的山地、平原。近年来,吉水县始终坚持绿色发展理念,积极探索经济发展与环境保护共赢之路。辖区内分布有丰富的林地、草地和湿地,生态系统固碳能力强。在当地城镇化迅速发展的当下,亟须建设一体的城市绿色发展数据底座,摸清城市碳排放和固碳现状,探索县域城市低碳规划建设路径,持续深化绿色低碳发展场景应用探索。从而实现经济发展和城市降碳平衡发展的最优解,探索吉水城市低碳规划建设路径,推动吉水在长江经济带建设中实现高质量跨越式发展。

二、建设内容

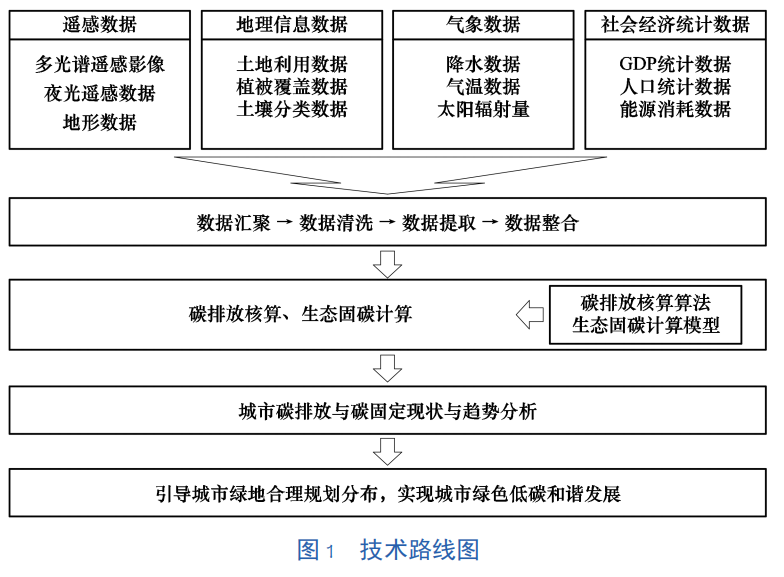

1. 技术路线

基于城市信息模型CIM基础平台和微服务架构的支撑,将遥感数据、地理信息数据、气象数据、社会经济统计数据等汇聚、清洗、提取和整合,形成城市双碳监测数据库,再结合碳排放与生态固碳算法模型进行科学计算,分析城市碳排放现状、固碳现状与发展变化趋势,引导城市绿地合理规划,助力城市绿色低碳发展(见图1)。

2. 总体架构

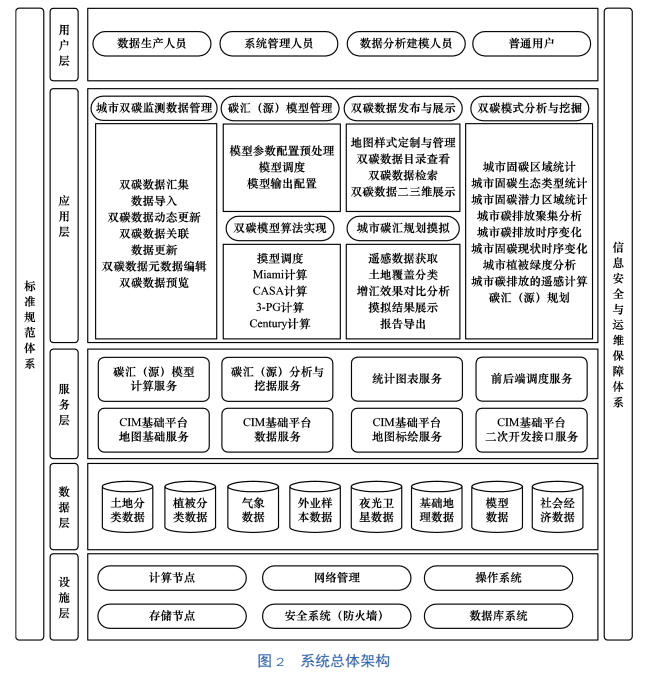

系统总体分为五个层次、三个体系(见图2)。

设施层:提供系统运行的硬件和软件支撑,包括硬件服务器、网络设施、操作系统和数据库等。

数据层:通过数据信息汇聚及信息交换接口与协议等技术,将数据汇集整理至成果数据库进行统一化管理。包括时空基础数据、气象数据、模型数据、社会经济数据等。

服务层:以服务总线为核心,基于微服务架构,将业务逻辑、CIM平台服务对接、模型算法封装成服务接口,支撑功能应用层的服务调用。提供CIM基础平台相关服务对接接口服务、碳源汇模型算法计算服务、碳源汇时空分析与挖掘服务、统计报表服务以及前后端调度服务,为上层应用提供支撑。

应用层:基于数据和服务支撑,实现系统应用功能,服务系统用户使用。包括城市双碳监测数据管理、城市双碳数据发布与展示、碳汇(源)模型算法实现、碳汇(源)模型管理、城市双碳模式分析与挖掘功能、城市碳汇规划模拟功能。

用户层:包括数据生产人员、系统管理人员、数据分析建模人员、普通用户。

标准规范体系:建立统一标准规范,与国家、行业标准规范衔接。

信息安全与运维保障体系:按照国家相关政策和标准要求建立信息安全保障体系,建立运行、维护、更新与安全保障体系,保障系统网络、数据、应用及服务稳定运行。

3. 技术功能

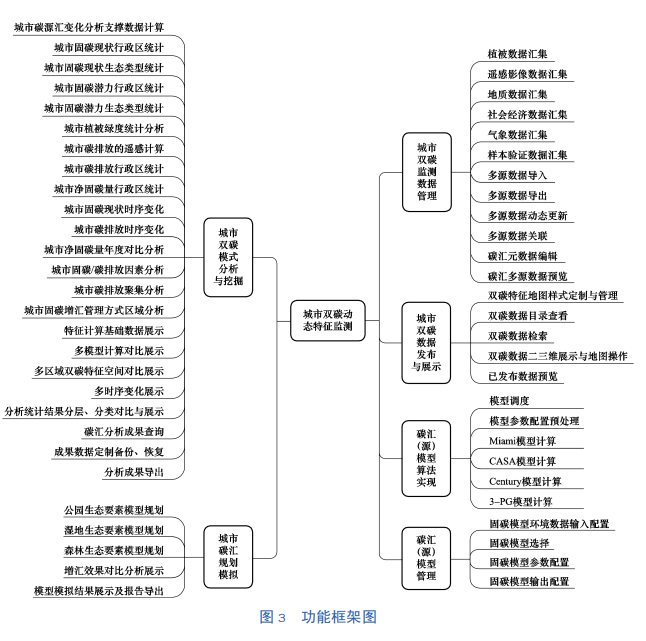

吉水县城市双碳监测系统建设主要包括城市双碳监测数据管理、城市双碳数据发布与展示、碳汇(源)模型算法实现、碳汇(源)模型管理、城市双碳模式分析与挖掘、城市碳汇规划模拟等主要功能模块。功能框架如图3所示。

(1)城市双碳数据体系建设与管理

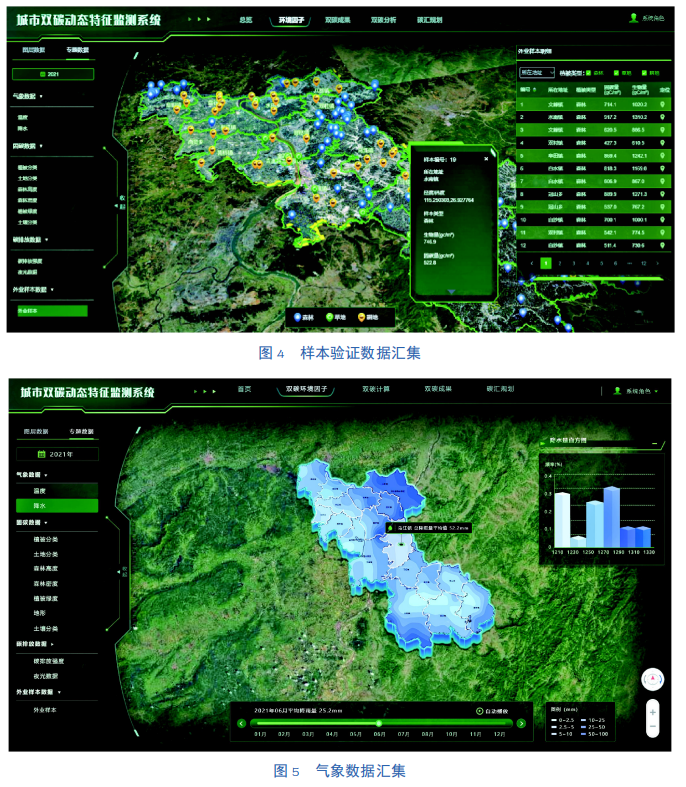

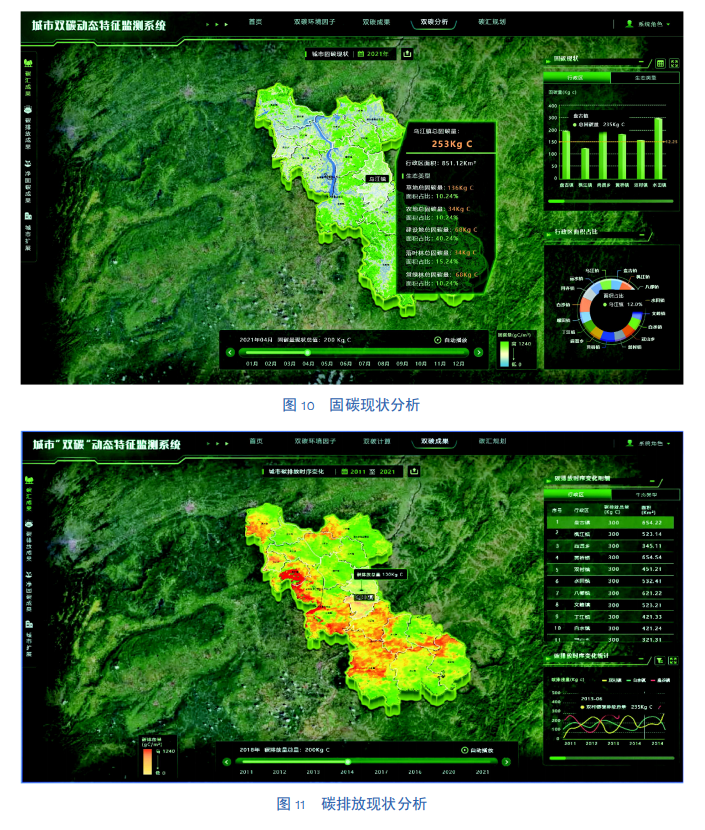

汇聚整合城市双碳监测计量模型需要的各类数据,包括植被数据汇集、遥感影像数据汇集、地质数据汇集、社会经济数据汇集、样本验证数据汇集(见图4)、气象数据汇集(见图5),形成完整的多时序的碳汇和碳排放计量数据集,实现对城市双碳监测数据的管理(导入、导出、更新、元数据维护、关联、规范化、预览等)。支持对双碳特征地图样式定制与管理(见图6)、双碳数据目录查看、双碳数据检索、双碳数据二三维展示与地图操作、已发布数据预览,实现城市双碳数据的发布与展示,为碳汇(源)模型的运行提供数据支撑。

(2)城市双碳计量模型构建

构建自然生态系统固碳的Miami、CASA、3-PG、Century等模型,针对不同自然生态系统的固碳计量模型,开展基于样地数据和多模型计量结果对比的模型验证分析,并建立模型计算和支撑数据的实体映射关系,实现模型自适应选择、模型参数配置、数据输入和模型计算及碳源汇输出(见图7~图9)。

基于社会经济统计数据和夜光遥感数据,开展计量社会经济活动碳排放时空分布的计算模型,准确反映城市社会经济活动造成的碳排放的时空分布特征。

(3)城市双碳模式分析与挖掘

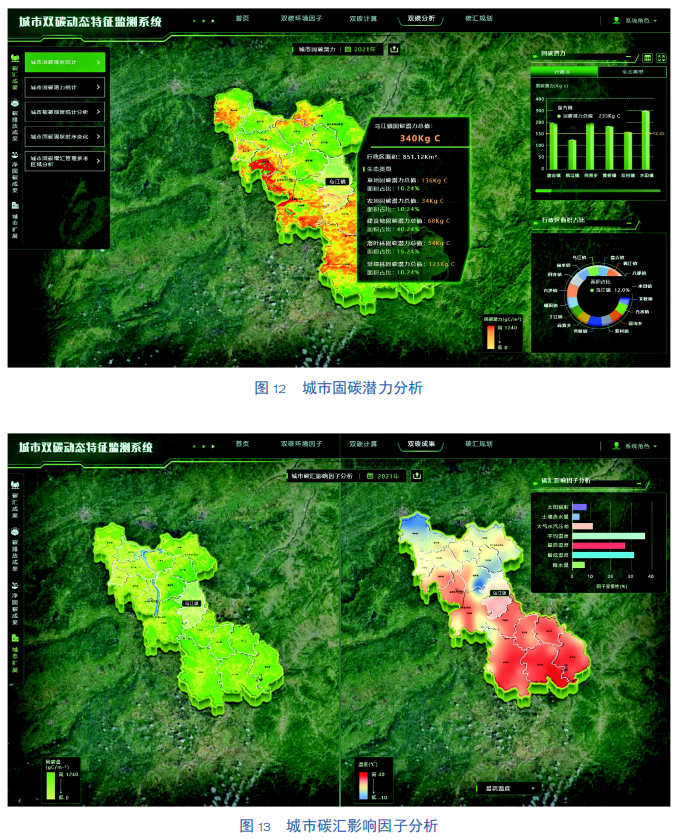

实现对城市碳汇的时空变化统计分析、碳汇空间聚集模式分析、社会经济活动产生的碳排放时空分析,通过城市固碳现状按行政区统计、城市固碳现状按生态系统类型统计(见图10)、城市碳排放现状按行政区统计(见图11)、城市固碳现状的时序变化分析和城市碳排放时序变化分析等,实现对城市碳汇碳排放的时空变化规律和空间聚集模式的统计分析。

综合城市不同行政区和生态系统类型的碳汇和碳排放成果数据,获取城市净固碳通量(碳汇-碳排放)分析结果,实现对城市固碳潜力空间上按行政区和生态系统类型的分析(见图12)和年度变化的时序分析。结合社会经济、气象监测、植被绿度和水文地质等环境数据,进一步实现对城市碳汇(见图13)、碳排放的影响因素的分析和城市固碳增汇管理方式的参考区域分析等,实现城市双碳模式的分析与挖掘。

同时对各类分析、挖掘数据成果进行展示,实现对各类分析、挖掘成果数据的存储备份,分析图表及报告的输出。

(4)城市双碳规划与模拟

模拟生态绿地规划,利用计算模型分析碳贮存量增加以及减排效果,对比实施前后的碳汇结果,支撑城市规划建设。同时,实现对城市碳汇规划模拟成果的对比分析以及模拟结果及报告的输出(见图14 和图15)。

(5)城市双碳成果全景可视化

基于数字孪生城市CIM基础平台,进行双碳地图样式定制和数据管理定制,实现对城市双碳监测原始数据二三维展示;对城市双碳监测的碳汇(源)和固碳潜力进行多时序、多因子、多区域、多模型、多形态的特征成果分析、对比以及多维度的空间量化展示,支撑用户的业务化应用,为城市固碳增汇、节能减排管理提供科学决策依据。

三、创新应用

项目建设以城市信息模型CIM基础平台为技术支撑,对城市双碳特征开展监测与分析,协同推动城市“碳减排”和“碳增汇”智能化,合力打造智能减排增汇的应用服务体系。

1. 实现城市“双碳”的精细核算、空间化处理和系统分析

利用城市碳汇的遥感和生态建模结合的技术方法进行城市“双碳”的精细核算和分析。对于生态系统固碳计算,基于“双碳”特征监测数据体系,优选可适用于不同城市生态系统类型的碳源汇计算模型,并进行模型系统化集成。充分发挥多源时空数据和生态模型的优势,实现碳源汇的计算、输出,多模型计量结果对比的模型验证分析服务,和对不同生态系统类型的模型自适应选取及模型参数优化。对城市社会经济活动碳排放计量的计算,采用用夜光遥感和统计数据结合的计量方式,夜光遥感数据的加入,进一步提高传统的基于统计数据测算社会经济碳排放结果的准确性,特别是实现对碳排放数据的空间表达,可以反映城市碳排空间模式。

2. 深度融合数字孪生技术,实现“双碳”应用快速构建

数字孪生城市信息模型CIM基础平台是强大的时空能力中枢,汇聚交通、能源、建筑、社区、家庭不同领域不同尺度的社会经济活动能耗数据、生态环境因子数据、城市经济发展数据以及碳源汇数据,结合城市空间地理信息数据,实现“双碳”城市全要素数字化;连接物联感知终端设备,实时获取物联感知终端监测数据,动态展示各类物联感知碳监测数据,实现“双碳”动态监测实时可视化;通过CIM二三维空间分析能力,分析城市碳排固碳空间分布现状和时序变化、城市净固碳能力和潜力、城市碳排固碳因素和城市扩张影响;集成碳排碳汇模拟仿真算法模型,通过增加生态绿地空间系统区域规划进行模拟仿真,推演分析碳贮存量增加、产生减排的效果,对比分析不同规划方案的效果,助力减排增汇管理决策智能化。

3. 实现“双碳”专业模型数据的系统化集成

项目首次实现碳源汇专业模型的系统化集成。针对“双碳”城市建设开发的自然生态系统固碳的 Miami、CASA、3-PG、Century等算法模型,社会经济活动碳排放时空分布的计算模型,这些算法模型均具有较高的通用性,模型实现需要的数据也是比较易于获取的。同时通过模型参数的自适应配置,可在其他地区的“双碳”城市建设中进行快速复制,方便推广应用。当前系统已在江西省吉安市吉水县实现示范应用。

4. 创新城市级“绿色”发展应用

基于“绿色+”的创新发展理念,在城市尺度开展双碳动态特征监测,优化城市生态管理决策,以城市为主体助力碳达峰、碳中和目标实现。

碳达峰攻坚阶段,以减少碳排放为主要目标,除了在能源消耗侧发力外,增加植被固碳(增汇)也是降低总碳排放量的另一重要途径。城市环境特殊,热岛效应明显,独特的条件决定城市生态系统固碳潜力更高。项目建设重点关注吉水县域内的自然生态系统,辅助固碳增汇的视角下的生态管理决策优化,助力增汇目标的实现。

未来在碳中和阶段,除了减少碳排放总量外,更需要增加碳汇总量,以使二氧化碳排放和吸收达到中和状态。项目建设通过对城市生态系统固碳潜力的分析与模拟,辅助城市绿地规划,实现森林、草地、农田等的超前布局,确保到碳中和阶段时,这些绿地的固碳效率达到预期效果。

四、推广价值

1. 应用经济效益

碳排放交易是为促进全球温室气体减排,减少全球二氧化碳排放所采用的市场机制。2011年以来,我国多地开展了碳市场试点;2017年年底,中国启动碳排放权交易;2021年9月,生态环境部聚焦重点行业、城市和区域三个层面,启动开展碳监测评估试点工作,逐步建立完善的碳核算监测、碳交易和碳金融体系。

开展城市碳监测和评估,有助于厘清各地碳汇现状及潜力,辅助城市和区域碳配额核算,加快推进碳排放权交易,积极发展绿色金融,让碳成为未来经济发展、产业布局的刚性约束。

2. 产业联动效应

推动产业链绿色转型。双碳监测可以帮助城市自身了解自身的碳排放情况,从而推动实现碳减排目标。这将促进绿色转型,推动整个产业向低碳、环保方向发展。

促进技术创新。“双碳”监测可以促进城市对低碳技术的研发和应用,从而推动技术创新。这将促进产业技术的升级和转型,推动产业向高质量、高效率方向发展。

增强城市竞争力。“双碳”监测可以帮助城市降低碳排放量,提高资源利用效率,从而增强城市的竞争力。这将促进城市的健康发展,提高产业的整体竞争力。

推动碳市场发展。“双碳”监测可以促进碳市场的发展,为城市提供碳交易的机会,推动碳减排的实现。这将促进产业的可持续发展,推动产业向绿色、低碳方向发展。

3. 应用社会效益

(1)赋能各级政府履职能力、管理水平

通过分析不同行政区域、不同生态系统的生产总值空间分布特征差异,综合考虑生态系统类型、质量、空间分布差异、地形因子等的影响,核算特定时期城市区域生态系统生产总值,为地方政府政绩评估考核、环境审计、资源有偿使用、生态补偿制度等制度的建立和完善提供科技支撑。

(2)促进技术提升与融合共治,持续赋能城市双碳建设

紧扣数据获取、模型计算、数据共享和模拟仿真等关键内容,设计创新型方法。强化物联感知与对地观测等信息获取技术,研究城市级碳计量模型,建立城市级“双碳”核算专家模型库;建立数据共享技术体系,实现城市“双碳”建设的数据一体化;通过模拟仿真平台,推进城市数字孪生基座、CIM平台等在“双碳”监测与管理决策的协同化和智能化。加快核心技术提升,推动技术融合共治,打造核心支撑产品,持续赋能城市“双碳”建设。

(3)创新产学研用一体化的发展模式

提供政、产、学、研、用一体化创新资源,通过吸收大学、科研机构和社会其他技术创新要素,更快、更好和持续地增强企业创新能力,推动科技创新成果向现实生产力转化,赋能城市建设。促进学科专业建设和人才培养,将赋能双碳建设的能力交付到城市建设的各个领域,带动政、产、学、研、用协同发展,建立一体化绿色生态合作联盟,共同推动可靠、高效、可持续的产业新生态,构筑城市绿色低碳新生态。

— 推荐关注 —

《2023智慧城市 · 优秀应用案例集》已正式开启征订,欢迎各位新老朋友征订!

售价:198元/套 包邮(上、下两册)

扫描以下二维码限时征订!

咨询电话: 010-68716602

邮箱: zhcsgwh@ 126.com