自然资源和规划数字化转型应用

段 宁 李 畅 尹长林

长沙市自然资源和规划局

长沙市规划信息服务中心

一、建设背景

加强数字政府建设、推进政府数字化转型是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,是贯彻落实党中央、国务院关于加强数字政府建设、贯彻落实党的二十大精神的重要举措,是贯彻落实长沙市新型智慧城市建设,实现自然资源全要素、全业务、全生命周期管理的关键抓手。

近年来,长沙市自然资源和规划局基于《自然资源部信息化建设总体方案》确定的自然资源信息化总体架构和发展方向,结合实际业务管理需求,在原国土、原规划体系信息化建设成果基础上,建设了自然资源和规划一站式管理服务平台等信息化系统。然而,随着业务应用深化及需求不断提高,逐步暴露出信息化总体框架存在业务贯通不畅、数据融合困难、全生命周期管理不够等问题。为此,长沙市自然资源和规划局对标《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》(国发〔2022〕14号)、《湖南省“十四五”自然资源发展规划》等文件要求,对现有的信息化框架进行全面升级,在全面梳理自然资源和规划领域业务体系基础上,通过重新构建业务、数据、应用高度融合的全局统一的信息化应用平台,以实现自然资源和规划数字化转型。

二、建设内容

1. 构建“全业务覆盖、全周期协同”的业务体系

构建行政、审批、规划、土地、项目、地矿、资产、测调、监测和执法十大业务的全生命周期管理规范体系,明确各大业务体系的构成、内容、要素、流程、成果规范并明确业务协同规则,逐步积累建设各业务专题领域分析决策知识模型库,实现业务实时感知、事前预警调度、智能决策支持。同时针对数据标准业务覆盖不全、标准内容不精细等问题,在国家、部、省出台的国土空间规划、国土空间用途管制、地质、矿产、测绘等相关技术标准和规范的基础上,结合实际,构建全局系统业务数据和空间数据标准规范体系。

2. 建立“纵向到底、横向到边”的系统互联

一是实现派出机构、二级机构与长沙自然资源和规划智慧平台关联业务过程和结果“双通”。二是实现省市县上下互通。一方面对接省“数字政府”自然资源试点工作,确保土地审批、土地供应、月清三地两矿等核心业务数据在省市两级畅通。另一方面,通过平台统一开放标准接口,与望城区、长沙县、浏阳市、宁乡市自建自然资源和规划领域业务平台实现业务联动、监管和数据汇聚共享。

3. 打造“数字化、智慧化”的应用体系

按照全生命周期管理管理规范体系,结合信创建设要求,构建长沙自然资源和规划智慧平台,此外,还将同步建设配套移动端App。

(1)一图强基——提质完善国土空间基础信息平台

基于自然资源规划“一张图”,如图1所示,开展一张图、数据中心、服务中心、运维中心建设,切实解决全局系统数据共享能力。

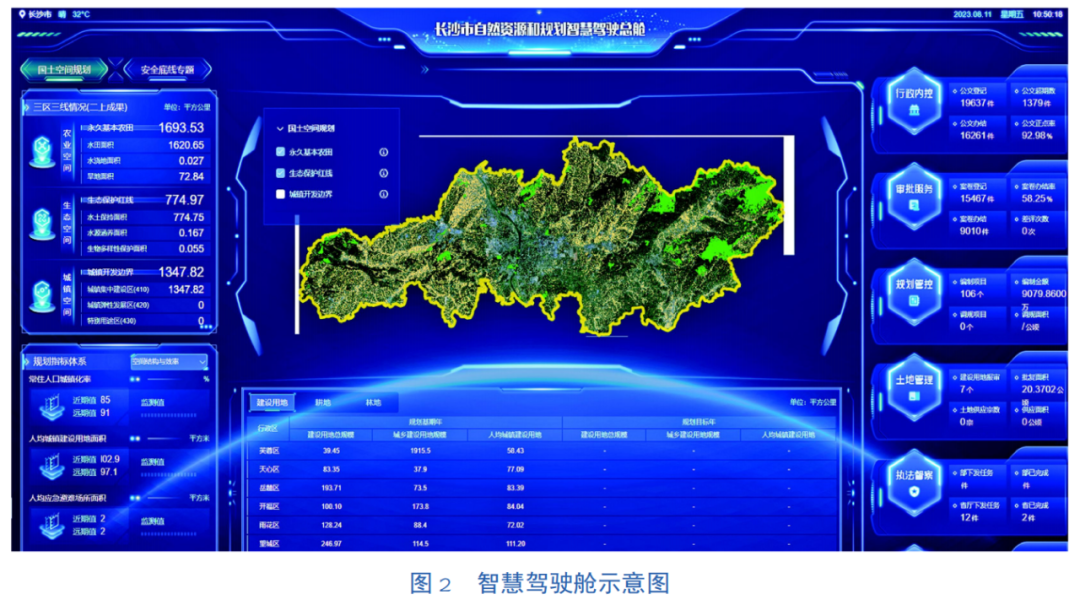

(2)一舱调度——构建自然资源和规划智慧驾驶舱

依托决策支持模型体系,建设智慧驾驶舱,如图2所示,包括数据展示、指挥调度两大中心建设,打造全市自然资源和规划领域治理体系和能力现代化的“形象窗口”以及支持各级各类智慧决策的“超级大脑”。

(3)十系协同——建设全生命周期业务数字化应用

1)大行政,提升智能增效的标准化内控能力。统一建设“大行政”数字化应用体系,如图3所示,形成内控业务万事入系统、事事有关联的统筹调度新模式。

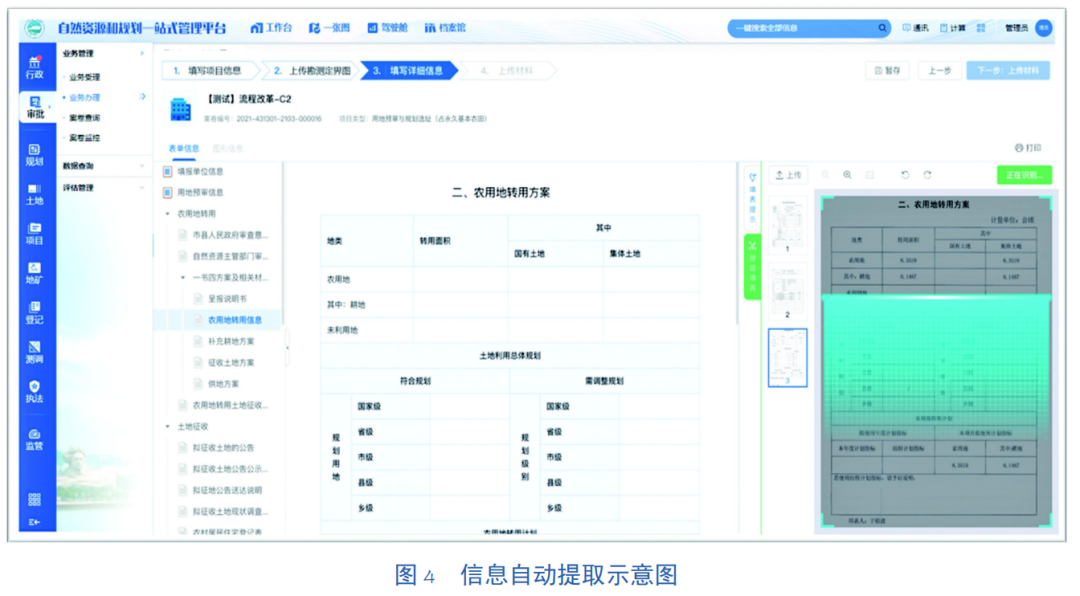

2)大审批,提升外强服务的智能化审批能力。按照“平台之外无审批”要求,构建各业务审批要素和规则,充分利用电子签章、CA认证等技术,实现规划、土地、项目、地矿、测调、资产等各业务领域审批事项统一受理、办理、办结等闭环管理,如图4所示。

3)大规划,提升一规到底的全方位管控能力。构建“大规划”数字化应用体系,如图5所示,针对“市—县—乡”三级规划、“总—专—详”三类规划,从规划“编—审—用—监—评—调”六个环节,建立管控闭环,实现全市域三级三类规划全程“一规到底”。

4)大土地,提升全程协同的全周期管理能力。对城镇建设用地、集体建设用地、耕地等土地全周期管理进行全程一体化管理,建立了土地全生命周期管理的“一码管地”模式,如图6所示,借助信息化手段实现土地精细化管理与开发,提高土地管理能力。

5)大项目,提升一码管项目的精细管控能力。强化项目全生命周期业务状态和异常预警可视化管理,如图7所示,对内实现“一码管项目”、对外强化项目“码上服务”,切实解决土地项目信息割裂、便民便企服务不够、智能决策支持不力等问题。

6)大地矿,提升地矿一体的协同化管理能力。结合地质矿产管理、生态修复监管实际应用需求,构建矿产管理体系,实现全市矿产、地勘、地质灾害综合防治、生态修复类审批监管事务的信息化管理。

7)大资产,提升权籍权益一体化的管理能力。围绕自然资源确权登记、自然资源资产和权益管理,通过对接不动产登记管理系统,结合不动产确权登记数据,实现全市自然资源资产和产权的动态监管,如图8所示。

8)大测调,提升调查测绘成果应用共享能力。围绕全市测绘调查事务统筹监管,对各类型测绘、调查项目进行全过程跟踪监管,实现全市域测绘调查成果的统一管理。

9)大监管,提升全业务全要素监测调度能力。围绕全局系统行政内控、审批服务、规划管理、土地管理、项目管理、资产产权管理、地质矿产管理、测绘调查、执法督察等自然资源和规划领域全生命周期业务,构建“大监管”应用体系,实现“监测-预警-调度-反馈”闭环管理和监测监管指标和模型灵活配置,同时强化监测监管指标和模型的可视化分析挖掘,如图9所示。

10)大执法,提升执法督察一体高效保障能力。统筹全市土地、矿产、规划、测绘以及专项执法督察任务办理和监管,实现统一全市线索、核查、处置管理,强化执法督察一体化运行和执法督察专题数据监测分析应用,如图10所示。

三、关键技术

1. 基于深度学习的高分辨率遥感土地智能监测技术

面向高分辨率遥感影像条件下耕地保护、违法用地监测等业务管理需要,以人工神经网络为基础,构建面向高分遥感图像特征语义分割的深度学习模型,包括耕地、建筑物、林地、水体提取,耕地变化检测、建筑物变化检测等,通过建立相应的图像解译样本库,借助算法模型海量的学习能力和特征抽象能力,实现模型自主训练和迭代,根据应用场景对模型召回率、准确率等指标要求,进行模型调参、训练优化和测试,保证模型泛化能力,实现遥感影像中对象级地物提取,后续叠加规划、年度变更调查等数据,可应用于土地全生命周期管理,有效监测耕地非农化、非粮化,建筑违建等行为,具有监测范围广、速度快等特点。

2. 基于GIS增强的土地利用监管实时视频监测技术

以建立视频图像空间与GIS地理空间融合、联动为目标,综合利用摄影测量、图像空间解算、视频图像识别等技术原理,构建GIS地理坐标空间与视频图像像素空间的实时、动态转换计算模型,实现 GIS 数据向视频图像数据的叠加融合,视频图像数据的交互式位置获取、空间量算和对象拾取,如可在实时视频中叠加土地规划、耕地调查等GIS图形与属性数据,并通过视频画面交互式地调阅相关数据,实现“空间孪生”效果,再引入图像识别,如挖机、堆土等目标检测技术,可实现非农、非粮、建筑违建的实时预警、监测,具有高时效、自动化、直观等特点。

3. 基于遗传算法和多目标决策的交通可视化智慧选址技术

综合利用迪杰斯特拉路由算法、遗传算法、平衡二叉树、点云密度切分、三维参数化建模等算法,构建多目标决策的可视化选址算法模型,构建从指标计算-分析评价-二三维可视化模拟的自动化流程。该算法依托数字高程模型、数字正射影像、选址管控约束(如耕地保护、土地利用规划、邻避设施等)数据,根据公路路线规范、标准、工程量和项目特别约束条件(如必经点、坡度、坡长等限制条件),从土地评估、规划评估、生态评估、资源评估、风险评估、建设评估、费用评估、社会经济影响评估八个维度构建交通线路评价模型,利用遗传算法中保留“优等基因”的特点,建立适合公路选线优化设计的多目标决策体系,采用平衡二叉树的思想,结合点云密度切分算法,对复杂的大型路网进行快速网格化划分,生成近似平衡的二维二叉树约束网格,快速得出多条符合限制条件最优(满足约束条件)的横纵断面设计线形,同时自动生成三维线性道路模型,辅助交通工程快速科学化选址。

四、创新点

1. 构建以数据要素化为目标的自然资源大数据治理体系

平台构建多源异构自然资源数据汇聚融合技术体系;在自然资源信息化标准体系框架和自然资源数据目录体系下,研制统一的数据标准和信息系统建设、自然资源大数据管理与分析处理技术规范;从分散系统向全市统一系统转变;开展自然资源大数据质量动态体检与评估技术研究;明确“一张图”数据构成,现状数据、规划数据等自然资源领域特殊数据集应作为“一张图”的组成部分,其核心数据在物理上纳入“一张图”,但由于其服务对象广泛或场景特殊,仍可作为独立的数据服务平台提供公共服务;数据架构增加“训练数据层”,适应人工智能应用需求;将“一张图”中专题数据与应用系统解耦化,增强自然资源数据要素的供给能力。

2. 创建面向自然资源监管决策和服务的“智慧+”应用场景

平台围绕自然资源和规划业务全生命周期管理要求,构建项目建设的全生命周期指标评价体系,基于数据分析绘制工程项目、部门、人员、执法机构等业务主体画像。实现过程信息、成果材料的全周期可追溯,业务应用及数据的互备、互链和互融,强化业务全周期数据共享互信和全过程信息动态监管。实现监管资源的统一有效调配与监管效果的有机统一促使全市资规行业环境公开化、透明化。

3. 建立“天空地网”感知体系

平台构建“天空地网”感知体系,应用视频解译、图像识别等技术自主发现疑似违法图斑并下发任务进行核查处置,对违法占用耕地、耕地变化情况通过遥感解译提取,自动判断违法情况,成为保护市自然资源和规划领域的尖兵利器,并实现了执法工作由“被动处置”向“主动制止”的转变。

五、示范效应

长沙自然资源和规划智慧平台建设为实现长沙市全市域智慧治理,推进国家治理体系和治理能力现代化提供强有力信息化技术支撑。

一是推动城乡区域融合。协助相关部门落实主体功能区战略,协调划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”,有利于全市自然资源与规划部门解决重城市轻乡村、重建设轻保护的问题。

二是提升行政服务效能。通过系统互联、数据互通,力图全体系打破业务办理壁垒,实现业务融合和流转顺畅,从而大幅优化业务审批流程,缩短业务审批时限,从而有效提升自然资源和规划各项业务的审批效率。

三是助力城市安全建设。应用信息化技术,自动分析与预警违法用地、违法建筑、违法采矿等违法违规建设,助力自然资源主管部门及时发现问题、处置问题,避免城市安全事故。

四是压实耕地保护责任。结合遥感监测等技术手段,构建纵横联动、管理闭环的长沙特色的耕地保护管理体系,实现耕保全内容线上管理、全过程实时监管。

— 推荐关注 —

《2023智慧城市 · 优秀应用案例集》已正式开启征订,欢迎各位新老朋友征订!

售价:198元/套 包邮(上、下两册)

扫描以下二维码限时征订!

咨询电话: 010-68716602

邮箱: zhcsgwh@ 126.com